社会を変える、イノベーションを起こす。

日本初、AI専門の大学院で備わる力。

立教大学が2020年4月に開設した、日本初の人工知能(AI)に特化した大学院研究科「人工知能科学研究科」(修士課程)。AI人材が求められる理由や、人工知能科学研究科の特徴について、人工知能科学研究科委員長の内山教授にお話を伺いました。

内山 泰伸 教授

人工知能科学研究科委員長。東京大学大学院理学研究科物理学専攻で博士(理学)の学位を取得。SLAC国立加速器研究所Panofsky Fellowを経て、2013年に立教大学理学部物理学科に着任し、高エネルギー天文学の研究室を主宰。日本天文学会第21回研究奨励賞受賞、第5回宇宙科学奨励賞受賞。主要研究テーマは高エネルギー天文学、応用人工知能。2018年、先端テクノロジーのベンチャーGalaxiesを起業。

社会の変革にどう対応するか

AIによって社会が変わりつつある

人間社会は、技術の進歩によって大きく変化してきました。18世紀末に始まった産業革命や、20世紀初頭からの大量生産の時代がその代表です。そして今、私たちの社会はAIという存在によって再び大きな変革期を迎えています。

AIに熱い視線が注がれるようになったのは、ここ10年ほどです。ハードウェアの性能が向上したこと、ビッグデータが集められるようになったこと、ディープラーニング(深層学習)のアルゴリズムが進化したことなどが背景にあります。

すでに、FinTech(フィンテック)が広がりを見せる金融分野や、AIによる診断が行われつつある医療分野を始め、物流、農業、サービスなど多岐にわたる分野で業務にAIが組み込まれ始めています。この傾向は今後ますます加速していき、そう遠くない未来には雇用形態や都市構造なども変わるかもしれません。

新たな価値を創造できるAI人材

AIを活用して社会にインパクトを与え、新たな価値を創造するゲームチェンジャーになるためには専門知識の修得が不可欠。ところが、需要の高まりに対して圧倒的に人材が不足しているのが日本の現状です。

トップランナーであるアメリカと中国の後塵を拝していて、まだ挽回こそ可能な形勢ですが猶予はほとんどありません。こうした現状において、私は人材育成を担う大学こそAIに目を向けるべきだと考え、日本初のAIに特化した大学院研究科「人工知能科学研究科」を立教大学に設立しました。

AIのスペシャリストを養成

多様な人材によるコラボに期待

人工知能科学研究科の大きな特徴は、多様な属性の出身者を受け入れていること。あまり数学をやってこなかった文系出身者でもやる気さえあれば大丈夫ですし、社会人でも働きながら履修できるプログラムになっています。

AIの研究はこの7〜8年で進化したばかりで知識の積み上げも浅いため、2年間の学習で十分に先端的な場所に行くことができます。専門家や学習者が少ないことは、逆に新規参入者にとっては好機です。

多様な人材を募るのは、産学連携などのコラボレーションを促進するためです。AIは社会で使われるため社会との接点が不可欠。日本の課題は自領域にこだわるあまり他分野とのコミュニケーションが弱くなることで、なるべく垣根を取り払ってイノベーションが起きる土台を整えていきます。

もともと立教大学には、人文社会科学を中心にさまざまなエキスパートがいます。エンジニア系や情報科学系の研究者はいませんが、裏返せばゼロベースで分野融合を考えられるということ。AIの学習者にとって理想的な環境です。

幅広いフィールドで活躍できる

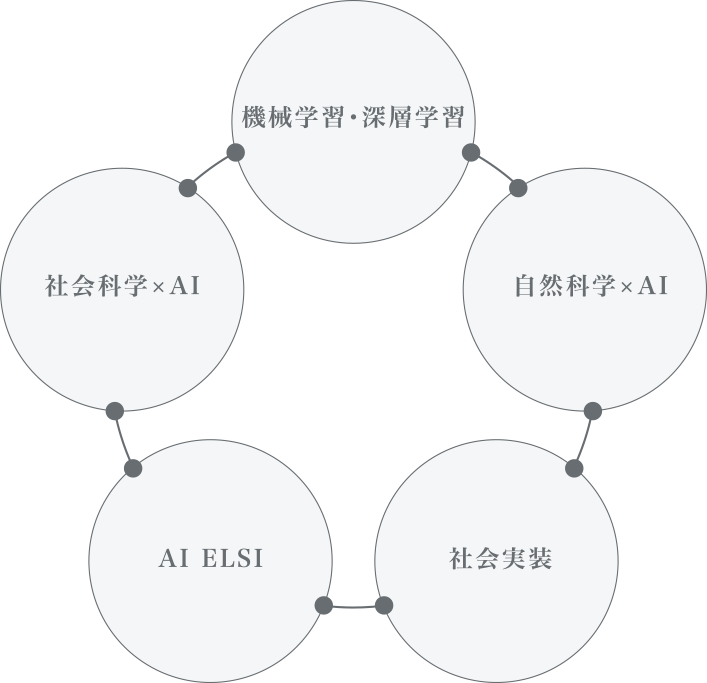

実際のカリキュラムでは、機械学習とディープラーニングを本格的に学びます。人間関係や交通網、流通など、私たちの社会はあらゆる階層でネットワークが形成され、同様にAIもニューロンのつながりで構築されています。これらを対象とする「複雑ネットワーク科学」のような授業を重視しているのも特徴です。一方で、人工知能における倫理問題は、これからの社会人が現場で直面していく課題。それを扱う「AI ELSI」についても重点的に学んでいきます。

修了後の進路は、AIを専門とする研究者やエンジニアになることができるほか、大手企業からベンチャー企業まで幅広いフィールドで活躍することが可能です。貴重なスペシャリストに対する社会のニーズは大きく、イノベーションに期待する企業や組織から高待遇で迎えられるはず。高いモチベーションがあり、AIやディープラーニングで解決したい課題を持っている方は、ぜひ人工知能科学研究科の門を叩いてほしいと思います。